I Longobardi e il culto di santa Giulia

un “culto longobardo” di origine lucchese

La traslazione longobarda

La traslazione del corpus sanctae Iuliae è datata nel 762 d.C. voluta dagli ultimi regnanti longobardi, Desiderio e Ansa (756-774), è la prima informazione storicamente verificabile. Desiderio e Ansa, traslarono il corpus dalla Gorgona a Brescia.

Così venne portato nel monastero femminile da poco fondato, in cui era badessa la figlia Anselperga: monastero inizialmente dedicato al Salvatore, in seguito anche a s. Giulia; monastero che vantava possedimenti fino al ducato di Benevento.

Le fonti agiografiche attribuiscono il merito alla regina Ansa e in questo la traslazione di santa Giulia si differenzia dalle altre, non solo perché il protagonista è un personaggio femminile, ma anche per la modalità: la regina praecepit, diede ordine, senza altre giustificazioni.

Il testo agiografico che ne racconta il martirio

fu composto probabilmente nel VII secolo.

In illo tempore, cum civitas Cartago capta fuisset, tunc beata Iulia ex ea captiva ducta est…

Giulia nativa di Cartagine viene venduta come schiava quando la città viene conquistata: il contesto storico non può che essere riferito che alla conquista dei Vandali, nel 439.

Il suo padrone, Eusebio, nel compiere un viaggio verso la Gallia, costeggiando Capo Corso vede dei pagani che compiono un sacrificio agli dei e sbarca con tutti i marinai per partecipare al banchetto.

Giulia, che si rifiuta di sacrificare agli dei, viene prima torturata, poi crocefissa. Gli angeli, che hanno assistito alla morte della santa, la annunciano ai monaci che vivono nell’isola della Gorgona. Questi si precipitano su una nave, depongono dalla croce il corpo della martire e lo portano nella loro isola, dove viene sepolta il 22 maggio, giorno in cui ancora oggi viene festeggiata la santa.

Il racconto si conclude, senza una parola della traslazione dalla Gorgona a Brescia, del 762. Se la storicità del racconto è difficilmente accertabile, la traslazione è un fatto storico.

Passio sanctae Iuliae

Come mai Desiderio e Ansa scelsero proprio

santa Giulia per il loro monastero in Brescia?

una santa praticamente sconosciuta,

soprattutto nel Nord Italia.

La risposta si trova in un episodio storico poco noto: Nel 755 Desiderio era stato inviato dal re Astolfo in Tuscia per organizzare un esercito, probabilmente per un assalto a Roma.

In quell’inverno, però, Astolfo morì cadendo da cavallo. A quel punto Desiderio, approfittando del formidabile esercito della Tuscia, riuscì a vincere le resistenze dei duchi del Nord e a farsi eleggere re. Ora, se Desiderio venne inviato in Tuscia, sicuramente fu a Lucca.

E proprio a Lucca poteva conoscere il culto di santa Giulia

Vediamo come e perché… a Lucca si può ancora oggi ammirare la chiesa di S. Giulia, Il più antico documento che la nomina è dell’899, ma la fondazione è sicuramente di origine molto più antica.

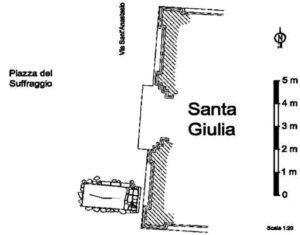

Alla metà dell’Ottocento, a Lucca durante degli scavi per una fognatura

in via Sant’Anasatasio, venne trovato un gruppo di sepolture longobarde,

presso l’angolo destro della facciata della chiesa di S. Giulia.

Una di queste conteneva il più ricco corredo longobardo

mai trovato, datato entro la metà del VII secolo.

Un Vir Magnificus a Santa Giulia in Lucca

Nel febbraio 1859, durante lavori pubblici tra via Sant’Anastasio e piazza del Suffragio, fu rinvenuta una sepoltura che conteneva i resti di un uomo dotato di un ricco corredo funerario di età longobarda, databile ai decenni centrali del VII secolo (640-660 d.C. circa). La ricca sepoltura era ubicata in posizione privilegiata, a ridosso dell’angolo meridionale della facciata della chiesa di Santa Giulia; come ulteriore elemento di pregio e distinzione

il defunto era deposto in una cassa in muratura costruita con frammenti di laterizi romani, nelle spallette e nel fondo, mentre la copertura era costituita da una lastra monolitica più corta rispetto alle dimensioni della cassa; per analogia con altre situazioni simili, è ipotizzabile una seconda lastra più piccola che, affiancata alla prima, sigillava il sepolcro prima di una sua parziale manomissione.

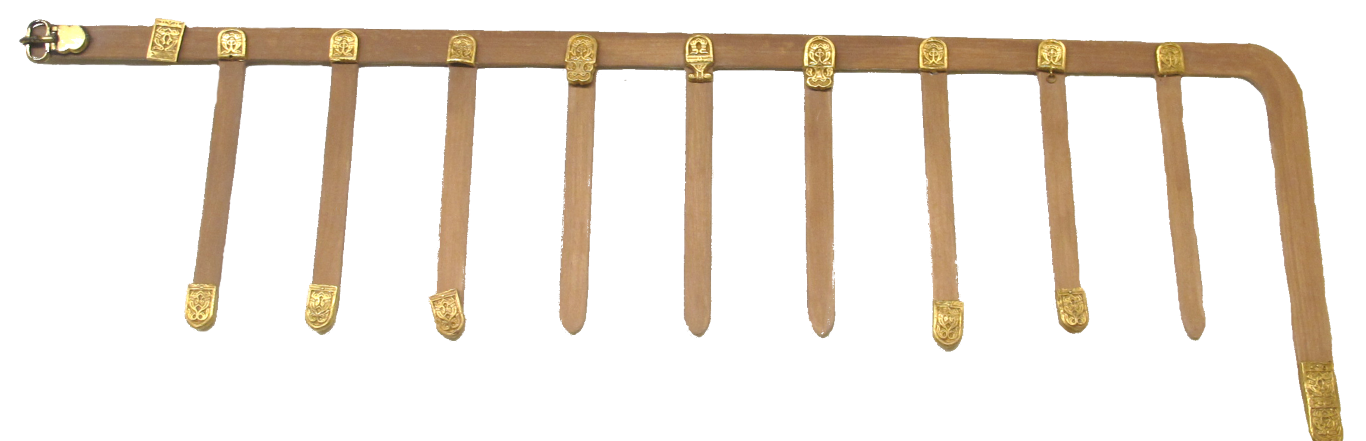

A rendere ancora più esclusiva l’inumazione concorre il ricco corredo costituito da cinque crocette auree, le guarnizioni auree di una cintura multipla per la sospensione delle armi, i resti metallici di uno scudo da parata, una piccola croce enkopion in oro, in origine impreziosita da pietre, un coltello o piccolo scramasax, ed un altro scramasax.

A questi elementi sono da aggiungere una spatha, una “alabarda” (forse un harpago), un vaso in vetro, una mandibola equina, andati perduti. Tra le caratteristiche che connotano gli oggetti del ricco corredo emergono elementi che si riallacciano alla scelta cristiana del luogo di sepoltura e qualificano in tal senso l’inumato, come la presenza della croce pettorale che potrebbe aver ospitato un frammento di reliquia nella cavità centrale, e la forte connotazione dello scudo da parata con le applique che riecheggiano temi figurativi diffusi fin dall’età paleocristiana.

La cintura per la sospensione delle armi.

Databile entro il primo trentennio del VII secolo, è eccezionale sia per la qualità tecnica sia per il materiale impiegato; la fattura accurata rimanda certamente all’ambito produttivo bizantino.

È costituita da una fibbia bronzea rivestita d’oro, a placca mobile liscia, da un puntale principale, da cinque piccoli puntali secondari e da dieci placche, tutti con decorazione a virgole e con due delfini rampanti contrapposti. La decorazione delle placchette e dei puntalini rimanda sia al mondo marino, richiamandosi al tema del viaggio e forse idealmente, anche a quelle che il Ciampoltrini definisce come «le prime esperienze marinare» dei Longobardi, sia alla figura di Cristo come simbolo di salvezza.

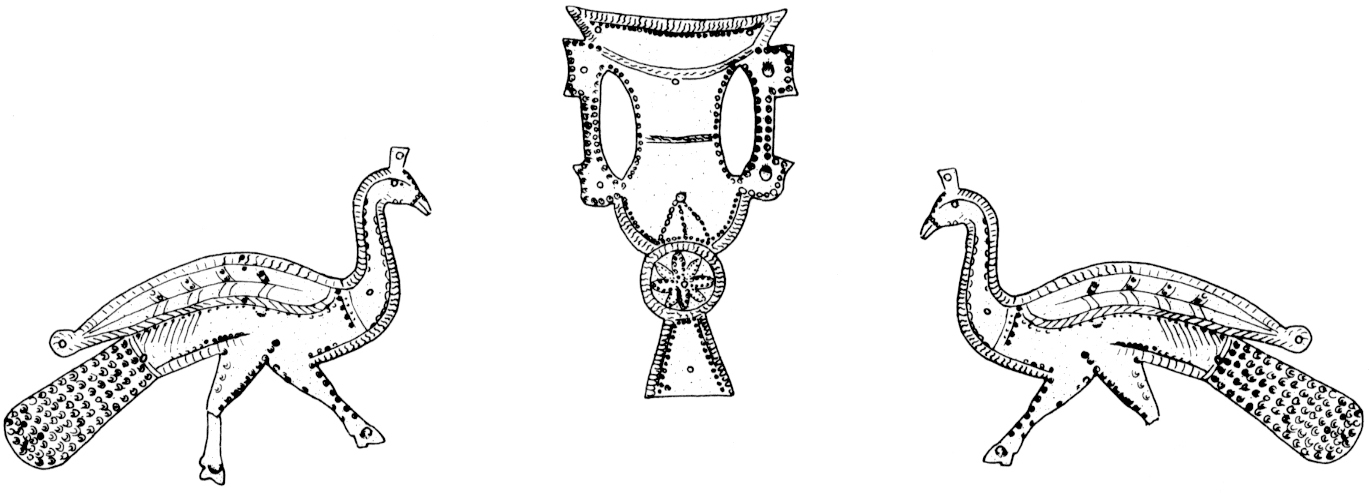

Dello scudo si sono conservate solo le parti metalliche: l’umbone in ferro, alcune lamine in bronzo dorato, decorate mediante punzonature, e parte dell’impugnatura costituita dalla maniglia ferrea e dai resti di due borchie in bronzo dorato.

L’umbone in ferro forgiato.

Modellato mediante martellatura, con calotta emisferica a cerchio leggermente oltrepassato, su base troncoconica e larga tesa piatta con bordo esterno inclinato verso il basso.

La specifica forma dell’umbone, consente di datarlo VII secolo (640-660 d.C. circa). La tesa è rivestita da una lamina in bronzo dorato, decorata da una fila di punzonature racchiusa entro due linee incise, su cui è presente un’iscrizione, leggibile solo parzialmente, che costituisce l’unico caso di iscrizione su un umbone longobardo, finoranoto.

L’iscrizione è realizzata mediante punzonature puntiformi e richiama il salmo 70: ”… ADA[D]IVVANDUM ……”, [domine] ad a(d)iuvandum [me festina].

Cantharos tra pavoni e Daniele tra i leoni

Alla grande ricchezza decorativa dello scudo contribuiscono, insieme all’umbone, anche le lamine in bronzo dorato che si disponevano nell’ampio spazio del disco ligneo.

Esse si compongono di cinque teste di cavallo (tre con il muso orientato verso sinistra, due col muso verso destra, disposti a coppie affrontate a guarnizione della calotta dell’umbone), una coppia di pavoni orientati specularmente con al centro un cantharos, che richiamano il mistero eucaristico, la risurrezione e la vita eterna, e una coppia di leoni anch’essi speculari, disposti ai lati di un guerriero appiedato (solitamente interpretato come Daniele tra i leoni), vestito con una lunga tunica e dei calzoni, armato di scudo al braccio sinistro, mentre con la destra stringe una croce astile su cui si posa una colomba; in vita è appesa alla cintura una spada pendente trasversalmente.

È verosimile che l’anonimo longobardo di Lucca si fosse fatto seppellire in connessione ad una chiesa, forse una ‘eigenkirche’, in stretta relazione con l’adventus reliquiae di Santa Giulia a Lucca, collegate alle prime esperienze marinare dei Longobardi”.

In questo contesto si verificherebbe, dunque, l’azione evergetica di una potente famiglia aristocratica che si farebbe carico dell’edificazione di una eigenkirche, sul modello della dinastia regnante e sotto la spinta della traslazione delle reliquie della martire Giulia a Lucca, elemento di forte impatto sociale poiché l’acquisizione di nuove reliquie diviene un elemento di forte prestigio cui ricorrono gli esponenti delle élites longobarde in un clima di forte competizione politica e sociale al fine di creare consenso e rafforzare il potere e il prestigio personale.

Tutti gli oggetti di corredo della sepoltura di Santa Giulia si distinguono nel panorama delle sepolture coeve per la peculiarità e la ricercatezza, nonché per la ricchezza espressa nella fattura e nell’impiego di materiali preziosi: la profusione dell’oro, il numero e le dimensioni delle crocette, la qualità della cintura, la presenza della croce enkolpion e la grandiosità dello scudo da parata con il suo manifesto programmatico espresso dalle appliques figurate, tutto concorre a qualificare questo ritrovamento come una delle scoperte più significative dell’archeologia funeraria di età longobarda, non solo di ambito toscano ma di tutto il territorio nazionale.

La sontuosità dei beni deposti, qualificano l’inumato come un esponente dell’alta aristocrazia longobarda, quasi certamente un vir magnificus, titolo che indicava colui il quale occupava un posto appena al di sotto del Duca al quale spettava il titolo di vir gloriosissimus.

Un personaggio illustre portatore di un messaggio simbolico

di portata sociale e politica, ma sopratutto

rivolto alla sfera religiosa.

Un vero unicum fra i corredi funebri longobardi.

Interessante è comprendere l’esistenza di correnti ideologiche diverse a cui le alte sfere longobarde aderiscono.

Da una parte lo scudo di Santa Giulia e altri manufatti inducono a propendere per un alto grado di alfabetizzazione delle élites longobarde per l’accuratezza e la consapevolezza dell’uso della scrittura, dall’altra questi oggetti coesistono con manufatti dove è predominante invece il valore simbolico della lettera che si appone sul pezzo e che possono essere messi in stretta connessione all’uso sacrale o magico-apotropaico della parola, nonché a processi di alfabetizzazione.

La simbologia religiosa, per esempio nelle placchette in bronzo dorato che dovevano ornare un grande scudo da parata. Un cantaro, un grande vaso, fra due pavoni, tipica figura paleocristiana.

Sull’umbone, al centro dello scudo, frammento di scritta che è l’inizio del salmo 70. Un personaggio in piedi, fra due leoni: allusione al profeta Daniele nella fossa dei leoni.

Insomma, questo scudo da parata sembra quasi un manifesto programmatico di adesione al Cristianesimo, apre interessanti questiti sulla cristianizzazione dei Longobardi.

Ma la figura stessa di questo personaggio è interessante. Non è rara la figura di un guerriero longobardo in piedi, con lo scudo e la lancia in mano, ma in questo caso regge un’asta sormontata da croce e colomba!

In ogni caso, la sepoltura di un personaggio così importante, un Vir magnificus, se non il duca di Lucca, fa pensare che la chiesa fosse la Eigenkirche di una famiglia di altissimo rango.

E così, quello di santa Giulia potrebbe essere definito un “culto longobardo”, e di origine lucchese.

Da Lucca il culto di santa Giulia ben presto si diffonde in altri luoghi della Tuscia, come abbiamo visto sempre per iniziativa dei Longobardi di Lucca.

Un Cammino evocativo.

In conclusione, sarebbe un bluff presentare il Cammino di S. G. come un percorso storico, e così pure identificarlo col percorso della traslazione.

il Cammino comunque ha fondamenti storici ben più antichi del Cammino di Santiago e, paradossalmente, anche della Francigena. Il pellegrinaggio a Santiago si sviluppa solo fra X e XI secolo; la via Francigena nasce sicuramente in età longobarda e potremmo definirla l’autostrada dei Longobardi. Ma trova la sua prima attestazione attorno all’anno 990, nell’itinerario di Sigerico.